Geschichte von Workum

Historische Entwicklung

Workum, an der Küste des IJsselmeers gelegen, etwa 12 Kilometer südlich von Bolsward, zählt zu den kleineren friesischen Städten. Von einer agrarischen Siedlung in den südwestlichen Küstenmarschen entwickelte sich der Ort im späten Mittelalter zu einem bedeutenden Schifffahrtszentrum. Ausschlaggebend dafür war die Lage am Wasserlauf Wymerts – dem heutigen Noard und Sud –, der die Verbindung zwischen der Zuiderzee und den friesischen Binnengewässern herstellte. Entlang der Ufer dieses Wasserlaufs sowie der angrenzenden Schifffahrts- und Entwässerungskanäle verdichtete und erweiterte sich die Stadt allmählich, wobei die ursprünglichen agrarischen Siedlungskerne in die städtische Struktur integriert wurden. Obwohl bedeutende Teile dieses Netzwerks aus Wasserstraßen und Grachten verloren gegangen sind, ist ihr Muster im heutigen Stadtbild noch so deutlich erkennbar, dass Workum als eine der charakteristischsten friesischen Wasserstädte gilt.

In den fruchtbaren Marschgebieten des friesischen Westergo entstanden bereits vor Beginn unserer Zeitrechnung die ersten Siedlungen von Fischern und Viehhaltern. Als Wohnplätze dienten natürliche, durch Sedimentation gebildete Erhebungen in der Landschaft (Küstenrücken), auf denen in Zeiten extremer Überschwemmungen (Transgressionsphasen) Wohnhügel oder Warften errichtet wurden. Workum liegt im äußersten Süden dieses Küstenmarschengebietes auf einem langen, von Norden nach Süden verlaufenden Geestrücken, der die Grenze zwischen dem Wasser des Vlietstroms – nach 1200 ein Teil der Zuiderzee – und einem Seengebiet im Osten bildet, bestehend aus dem Makkumermeer, Parrega’stermeer und Workumermeer. Die Existenz mehrerer niedriger Warften in dieser Region, wie Yskeburen und Westend, lässt darauf schließen, dass bereits vor dem Jahr 1000 n. Chr. eine Besiedlung stattfand. Mit der beginnenden Eindeichung der Küstenmarschen nimmt die Zahl der Siedlungen weiter zu. Rardieburen, Eninghaburen und Brandeburen gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den später gegründeten Wohnplätzen.

Auch innerhalb des heutigen Städtchens sind noch einige dieser vorstädtischen Elemente erhalten geblieben. Die Warft „Algeraburen“ an der nordöstlichen Seite und das zentrale Gebiet um die Gertrudiskirche werden als Siedlungsorte angesehen, die ebenfalls als Warft-Siedlungen (Kerkeburen) entstanden sind.

Nördlich davon, an der Merk, entsteht zur gleichen Zeit ein neues Rathaus. Wann Workum offiziell den Status einer Stadt erhielt, ist nicht genau bekannt, doch wird der Ort allgemein als eine der friesischen Städte betrachtet. Obwohl der Niedergang der Hanse im 15. Jahrhundert sowie der Aufstieg holländischer und seeländischer Städte einen Rückgang der friesischen Schifffahrt verursachen, kann Workum seine wirtschaftliche Position durch die Entwicklung einer eigenen Schiffbauindustrie behaupten.

Im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts gerät diese jedoch in Gefahr, als nach einer kurzen Phase der zentralen Herrschaft durch Albrecht von Sachsen erneut fremde Truppen die Stadt überfallen und plündern. Dies führt unter anderem zu Zerstörungen an der Kirche in den Jahren 1515 und 1523, woraufhin der Turm und die Sakristei vollständig wiederaufgebaut werden müssen. Erst 1524 stellt der habsburgische Statthalter Schenck van Toutenburg eine zentrale Ordnung in Südwestfriesland wieder her, wobei eine von den Geldern errichtete Schanze in Algeraburen und ein vermutlich auf dem heutigen Seburch gelegenes Blockhaus abgetragen werden.

Eine weitere Folge der neuen Verwaltung ist das „Große Arbitrament“ von 1533, das der Stadt die Verpflichtung zur Instandhaltung der Seedeiche auferlegt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts setzt ein allmählicher wirtschaftlicher Aufschwung ein, da Workum zunehmend als Lieferant von Schiffen und Seeleuten für den holländischen Handel und die Seefahrt tätig wird.

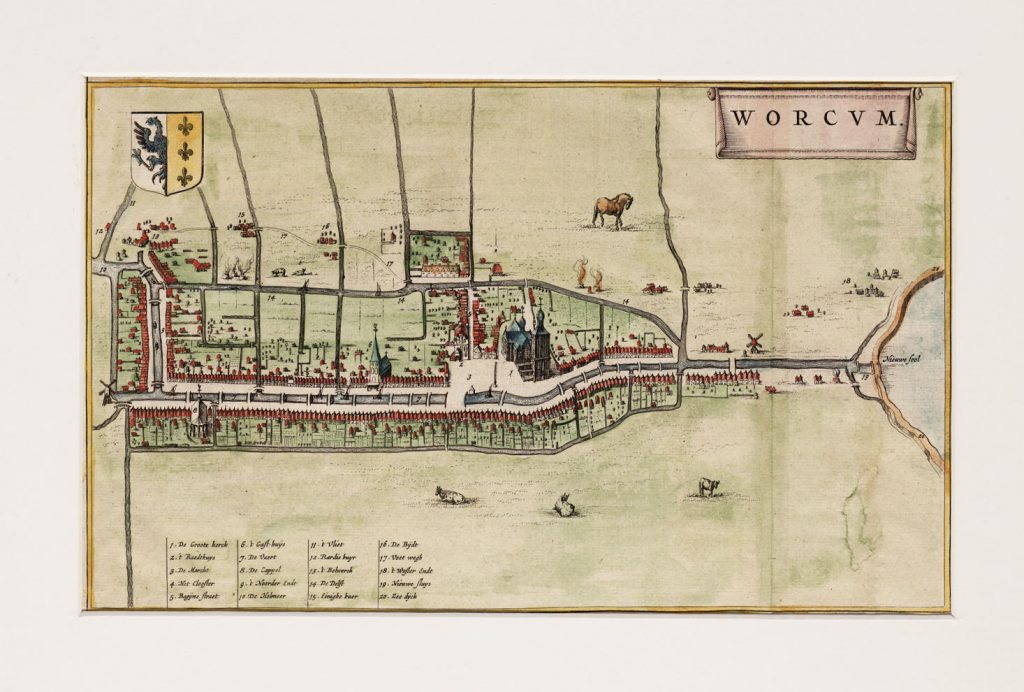

Aus dieser Zeit stammt der erste verlässliche Stadtplan, erstellt von Jacob van Deventer um 1560. Dieser zeigt eine räumliche Struktur, die durch die Wasserstraßen Wymerts, Dwarsnoard und Hollemeer sowie die äußeren Grachten Droge und Diepe Dolte sowie im Norden die Yskeburenvaart geprägt ist. Innerhalb dieses Systems befinden sich zahlreiche schiffbare Kanäle, die die Stadtbebauung entlang der Wymerts mit den Vororten und dem Kloster außerhalb der Dolte verbinden. Van Deventer bildet zudem die Gertrudiskirche mit freistehendem Turm und Sakristei ab, ein Gasthaus und eine Kapelle beiderseits der Wymerts sowie im Süden den Seehafen „Het Zool“ mit Schleuse.

Bereits zu dieser Zeit wird sichtbar, dass in der Hafeneinfahrt eine Fahrrinne ausgehoben wurde, was auf eine zunehmende Versandung durch die Zuiderzee hinweist. Dies führt später, 1605, zur Eindeichung des südlichen Küstenstreifens, dem Workumer Nieuwland, das 1624 fertiggestellt wird. Weitere wasserbauliche Maßnahmen zu Beginn des 17. Jahrhunderts

Die Trockenlegung kleiner Seen in der Umgebung (1620–1670)

Der Bau eines Treckvaart-Kanals mit Treidelpfad nach Bolsward (1620–1648)

Die Erneuerung der Seeschleuse (1658), fortan als „Nije Sijl“ bezeichnet Bauten aus dieser Zeit

Das „Friese Huisje“ an der Merk (1620), als Erweiterung des Rathauses errichtet

Die Boterwaag, ebenfalls an der Merk (1650)

Das Haus Inthiema südlich der Kirche an der Wymerts (ca. 1650)

Das Wohnhaus Noard 5 (1663)

Die Herberge „De Zwaan“ am Beginn des Treidelwegs (1649)

Die mennonitische Kirche „Doopsgezinde Vermaning“ (1694)

Gebouwen uit deze tijd zijn o.a. het Friese huisje aan de Merk (1620), gebouwd als uitbreiding van het Stadhuis, de Boterwaag, eveneens op de Merk (1650), het huis Inthiema ten zuiden van de kerk aan de Wymerts (ca 1650), het woonhuis Noard 5 (1663), de herberg “De Zwaan” bij het begin van de trekweg (1649) en de Doopsgezinde Vermaning (1694).

Das vom Kloster „Marienacker“ verwaltete Gasthaus oder Provenhuis wird nach der Auflösung der Klosteranlage (1580) umgebaut und vermutlich 1641 als Stadt- oder Bürgerwaisenhaus in Gebrauch genommen. Die ebenfalls an der Wymerts gelegene Kapelle muss um 1690 aufgrund von Baufälligkeit weichen und wird durch ein Schulgebäude ersetzt.

Die Stadtpläne von Blaeu (1649) und Schotanus (1664) liefern einige wichtige Ergänzungen zur Karte von Van Deventer. Deutlich erkennbar ist der Unterschied zwischen der westlich der Wymerts angelegten Parzellierung mit tiefgreifenden Flurstreifen bis zur Droge Dolte und der östlichen Seite, wo innerhalb der weitläufigen Befestigung der Diepe Dolte auch Grünland und Gemüsegärten liegen.

Die überwiegend landwirtschaftlich geprägten Außendörfer sind nun benannt: An der nördlichen Stadtgrenze die Warft Algeraburen, die nach der 1524 geschleiften Befestigung noch „Het Bolwerck“ genannt wird, weiter südlich Eninghaburen und die Bijdt, dann an der Mündung der Dolten in die Wymerts der Schiffsanlegeplatz Snakkeburen und schließlich an der alten Seedeichlinie die Warft Westerendt.

Auffällige Elemente sind zudem die entlang des Stadtrandes gelegenen Mühlen und die Kalkbrennöfen, von denen Schotanus 17 verzeichnet. Nicht abgebildet, aber anderweitig erwähnte neue Formen des Gewerbes in der Stadt des 17. Jahrhunderts sind unter anderem die Töpfer- und Pfannenbäckerei sowie die Fischerei.

Dennoch bleibt die Schifffahrt die wichtigste Einnahmequelle. Ein Quotisations-Cohier (Steuerregister) aus dem Jahr 1749 zeigt, dass von den 650 eingetragenen Berufspersonen 30 % ihren Lebensunterhalt in der Seefahrt und Binnenschifffahrt verdienen. Zudem arbeiten die Einwohner im Schiffbau (6 %), in der Keramikindustrie (5 %), im Groß- und Einzelhandel (9 %), in der Landwirtschaft (6 %) sowie in verschiedenen Handwerken und Dienstleistungen (39 %). Die Kalkbrennereien und eine kleine Salzindustrie sind zu diesem Zeitpunkt bereits fast verschwunden.

Im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts setzt ein allmählicher, aber tiefgreifender wirtschaftlicher Niedergang ein. Neben dem Aufstieg von Lemmer als Exportzentrum und der starken Position des Harlinger Hafens ist insbesondere die abnehmende Erreichbarkeit von Workum für größere Schiffe durch die fortschreitende Versandung des Zool von entscheidender Bedeutung. Der Englische Krieg (1780–1784), in dem viele Frachtschiffe beschlagnahmt werden, sowie die französische Besatzungszeit, die die Schifffahrt vollständig zum Erliegen bringt, leiten das Ende der Stellung Workums als Hafenstadt ein. Danach behält der Ort lediglich eine Funktion als Schiffszulieferer und Fischereistandort.

regionale Zentrum für Agrar- und Handwerksbetriebe

Das räumliche Bild erfährt im 18. und frühen 19. Jahrhundert nahezu keine Veränderungen. Gebäude, die verloren gehen, sind unter anderem das Klosterkomplex „Marienacker“ (vermutlich 1790), der Turm des ehemaligen Gasthauses an der Wymerts (1757) und die Inthiemastate (1726), während das Rathaus (1725/1727) und die Herberge „De Zwaan“ umfassend umgebaut werden. Der Kataster-Minutenplan (ca. 1830) zeigt, dass entlang der Nonnestrjitte, dem Weg, der parallel zur Begine den Kirchhügel mit dem dahinterliegenden Weideland verbindet, eine städtische Bebauung entstanden ist. Gleichzeitig hat sich die Bebauung entlang des Sylspaed, dem Weg von der alten Kernstadt zum Seehafen, erheblich verdichtet und erweitert. Die ehemalige Klosterkade an der Dolte ist nun mit Wohnbebauung versehen. Am „Turflan“ lassen sich Arbeiter der Torfstechereien im südöstlich gelegenen Workumerveld und im Heidenschap nieder.

Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts setzt der wirtschaftliche Niedergang fort: Die Keramikindustrie, die unter anderem aus fünf Töpfer- und zwei Pfannenbäckereien (1845) bestand, verschwindet größtenteils aufgrund des Aufkommens der Emaillefabrikation. Der Schiffbau, der die Nachfrage nach größeren Schiffen nicht erfüllen kann, muss sich erheblich verkleinern. Lediglich der Aal-Fang mit den Workumer „Iel-aken“ hält sich bis etwa 1900, danach gehen die Workumer Absatzmärkte in dänische Hände über.

Obwohl sich die Stadt in Struktur und Größe kaum verändert, erfährt das Stadtbild eine tiefgreifende Umgestaltung durch die Zuschüttung der Wymerts (1875), die nahezu gleichzeitig mit der Eindeichung des Workumermeers erfolgt. Die Schifffahrtsroute verläuft dann endgültig außerhalb der Stadt entlang der Diepe Dolte und des Hollemeer.

Zu den Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert gehören unter anderem die Gasanstalt an der Nonnestrjitte (1867, teilweise abgerissen 1976), das neue Stadtwaisenhaus am Standort des ehemaligen Gasthauses (ebenfalls 1867), die Reformierte Kirche (1887) und die Römisch-Katholische Werenfriduskerk am „Prystershoek“ am nördlichen Ende der Wymerts (1877), die eine bereits 1770 gegründete Kirche ersetzt.

Des Weiteren zeigt der Katasterplan von 1920 einen Komplex von Arbeiterwohnungen auf dem ehemaligen Weideland hinter dem Waisenhaus sowie eine Zunahme der Bebauung rund um die Seeschleuse und entlang der Verlängerung der Begine. Seit 1885 endet diese Straße am Bahnhof der Bahnlinie Leeuwarden – Staveren, neben dem im Jahr 1900 die Genossenschaftliche Molkerei „De Goede Verwachting“ errichtet wird.

Der Prozess der Zuschüttung von Kanälen und landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt wurde im 20. Jahrhundert in beschleunigtem Tempo fortgesetzt. Beispielsweise wurde der Dwarsnoard 1920 zugeschüttet, woraufhin 1933 der Doltemond als Erweiterung des Hollemeer gebaut wurde. Der zugeschüttete Teil der Diepe Dolte wird seitdem nach der dort befindlichen Mühle Houtmolestreekje genannt. Darüber hinaus sind die Zufahrtsstraßen von den beiden Dolten zu den zentralen Gebäuden der Stadt fast alle gesperrt, wodurch neue Querstraßen und Gassen entstehen, wie der Brouwersdyk (der ehemalige Brouwersvaart) und der Roggemolensteeg (der Zugang zum Roggemolen) auf der Westseite sowie die Balkfinne, Pothûswyk und Schoolstraat im Osten.

Informationen zum Wappen von Workum

Auf Stadtsiegeln ist das Wappen seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Das erste Siegel von 1420 zeigt noch nicht das Wappen, sondern eine gotische Nische, in der die heilige Gertrud, in der rechten Hand eine Blume, in der linken ein Palmenzweig; auf beiden Seiten ein kniender Mönch. Ein zweites Siegel aus dem Jahr 1496 (Van den Bergh) oder 1426 (Info Gemeinde Nijefurd) zeigt bereits das Wappen mit dem Adler und den Lilien. Das Wappen erscheint als solches auch auf allen nachfolgenden Briefmarken und Bildern.

Es ist nicht bekannt, woher die Waffe stammt. Der Halbadler ist in Friesland eine häufige Figur in persönlichen Waffen. Es könnte daher von einem Grietman oder Stadtverwalter von Workum im 15. Jahrhundert abgeleitet sein. Die Lilien könnten entweder einem persönlichen Wappen oder der Marienverehrung entstammen.

Die Gemeinde führte ihr Wappen auf offiziellem Briefpapier.

Sint Werenfriduskerk, Rooms-Katholieke begraafplaats in Workum

Inleiding De ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS behorende bij de St. Werenfriduskerk (1877-78; architect A. Tepe) te Workum is in 1883 aangelegd. De begraafplaats ligt achter de kerk, […]

Workumer El

Workum hatte früher, bis etwa Mitte des 16. Jahrhunderts, eine blühende Tuch- und Leinenindustrie. Dazu gehörte auch ein Maß zum Messen, nämlich die ELLE (entspricht […]

Sleeswijckhuis

In der Nähe des Marktplatzes, an der Hauptstraße von Workum, liegt das Gebäude Noard 5. Die Hauptstraße von Workum besteht aus zwei Häuserreihen beiderseits der […]

Tillefonne

Die Tillefonne ist ein Kirchpfad zur Grote oder Sint-Gertrudiskerk in Workum. Der Pfad wurde bereits 1560 als Tillefonne erwähnt. Der Name ist eine Zusammenführung der […]

Leuchtturm Workum

Der Leuchtturm von Workum ist der ehemalige weiße quadratische Backstein-Leuchtturm oder Lichtturm am IJsselmeer, gelegen am Hylperdyk beim Hafeneingang von Workum. Der ursprüngliche Leuchtturm wurde […]